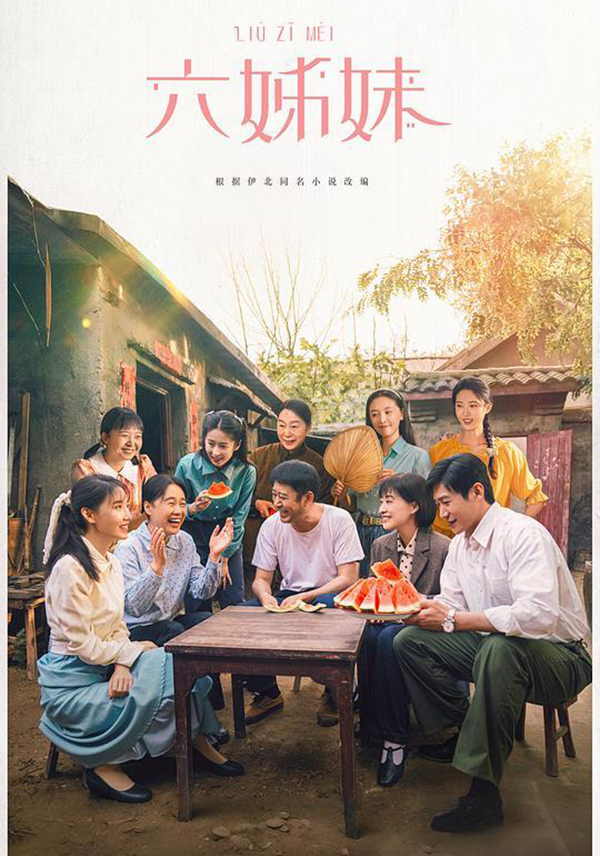

春日,暖陽與激情相擁,年味與劇情相融。我的家——淮南,開始沸騰!街頭巷尾、茶余飯后、媒體網路……無不在熱議我家門前的這部央視大劇《六姊妹》,處處彌漫的話題與劇評,宛如一碗熱氣騰騰的淮南牛肉湯那般熱辣滾燙、鮮香四溢。

初春的溫柔長滿枝頭,劇里的故事,真實的人間,熟悉的煙火,永恒的情懷!坐在家里看反映自己家門口故事的電視劇,尤其還是央視大劇,對于一名土生土長的淮南人來說,真是滿滿的親切與自豪感。劇中那些熟悉的街巷地名、飄散著淮南香味的各類美食、話語間流露的淮南特有地域方言……似乎每一處都能找到原型,每一處都閃耀著時光的溫情,每一處都有道不盡的歲月故事,無不勾起每一個淮南人心底最柔軟最美好的記憶。

即使歲月滄桑,但流年仍似繁花。那些泛著家鄉氣息的名字,率先敲響了記憶的門扉。開場,淮河漫漫,兩岸蔥蘢,何家奶奶牽著小家麗的手,從淮上渡口走下渡船的鏡頭。那一瞬間,扣響了多少五十年代人關于淮河,關于坐輪渡過河,關于走進淮南、走進田家庵的如潮記憶。曾經的淮上渡口尤在,只是渡船與渡口不斷換上新顏,一座座淮河大橋猶如一條條彩帶橫過淮河,與歲月洗禮中的淮上渡口悠然相望。當下,再從淮上渡口過淮河,盡管依然是田家庵到大河北的主要通道之一,但早已不再是當年作為主要交通要道的渡船。渡船與碼頭,現已成為人們尋找記憶而打卡的淮南景點了。

古老的淮河邁著舒緩的步子,從容不迫地流過我的家我的淮南。淮水湯湯,伴著劇情緩緩鋪開。時光回溯,斑駁的平房老街、年代感的廠房用具……那些帶著淮南印記的名字不斷從屏幕出現,更是從心底跳出。北菜市、南菜市、龍湖市場、亨得利眼鏡店、五一商場、安徽造紙廠、淮濱大劇院…… 一個個鮮活閃亮的名字,伴隨著六姊妹的酸甜苦辣一路成長,更是伴著我的家我的淮南在一步步前行。

淮濱路上的梧桐綠了又黃,黃了又綠,一樹樹梧桐鮮活蒼勁!“梧桐生矣,于彼朝陽”。從最初的平房小巷,到如今的高樓林立,我的家——淮南,在時代浪潮中一路向陽,不斷蛻變。一代代人記憶中的故事,帶著歷史的沉淀,閃耀在淮南的不同區域。

故事一集又一集,淮南的方言俗語也時不時從劇中人物對話中蹦出來,仿佛就是我家淮南身邊的親友鄰居在家長里短,閑話聊天。淮南方言就這樣在央視大劇里不斷華麗亮相,網評熱議不斷!“真排場(風光,有面子)”“你真羊熊(特別厲害)”“掉貓魚子(流眼淚)”“把家門框子(特別顧家)”“麻絲纏(不講理)”等等,帶著淮南人特有的爽朗韻味與詼諧霸氣,讓人聯想讓人回味無窮。尤其是像“羊熊樣”“驢熊(貶義詞,罵人)”“耶熊(算了吧)”等等,更是帶著淮南人特有韻味與歷史淵源。據有關地方文化學者考證,淮南方言中出現的以“熊”字為組合的方言詞語,與我們淮南武王墩墓主人楚考烈王熊完有關聯。我們淮南的武王墩墓可是是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最復雜的大型楚國高等級墓葬。央視曾以“穿過歷史找到你”,現場直播淮南武王墩考古發掘,探尋何以中國!

我的家淮南,地處淮河流域南北交界,既有北方的豪爽質樸,又有南方的細膩婉約,所以我們淮南人都特別以淮南方言聽起來相對通俗易懂而驕傲自豪,大家都戲稱我們淮南方言為“淮普”。也正是這些淮南特有方言讓《六姊妹》更接地氣,更帶來了別樣的觀看樂趣。無論你是土生土長的淮南人,還是初次接觸淮南文化的觀眾,都可以在這部劇中尋找到獨特的體驗與共鳴,讓人仿佛置身于淮南的街頭巷尾,感受著我們淮南方言特有的韻味與美好。

一集集劇情,六姊妹那些溫情的故事,仿若就發生在身邊。每一個鏡頭都是一個動人的故事;每一個瞬間,都是一份美好的回憶!劇中何家爸爸想要兒子,卻一個接一個女兒的出生;劇中貧困年代樣樣東西要票,家家省吃儉用的情景;劇中工廠改制、個體經營,人人為工作而奔波等等情節,不僅是那個年代淮南的真實寫照,更是那個時代的整體縮影。我是七十年代生人,劇中的許多故事,仿佛都經歷過。尤其是九十年代初期,我師范畢業分配到了事業單位,許多同學分配到造紙廠、糧食局、化肥廠等等大型企業工作。當時,我們每月工資不到百元,他們在大企業里不僅工資比我們高,還享受著廠里看電影、洗澡、發生活用品等等福利,當時無不叫人羨慕。當年,劇中的五一商場、東城市場、淮濱電影院是我們同學小聚時,流連徜徉的地方。短短幾年間,劇中的工廠改制、下崗下海、自主創業等等故事,在我周圍熟悉的同學朋友身上上演。是呀,六姊妹的故事就在我們每個人的身邊。歲月靜好是常在,一地雞毛更是日常。時光流轉,歲月變遷,幾代人的悲歡離合,一幕幕劇情演繹著家的變遷,也訴說著過往的繁華與滄桑。六姊妹一家人風雨相伴,人生跌宕起伏,而家的溫馨始終如一。每每與家人一起觀劇與談論,淚目與歡笑也時常盈滿。

在這個春日里,因為有了這部劇,每天多了一個期待。曾經被冷淡的電視也又重新受到了青睞,我的家我的淮南也因此走進千家萬戶。主要拍攝地:田家庵街里、九龍崗民國小鎮、淮上渡口、六姊妹游園等等地方,更是游人如織。在這里,仿佛能聽見六姊妹的歡聲笑語,能找到屬于自己那份關于家的記憶。誠如《淮南日報》有篇文章說的“一部劇,帶火一座城,一座城,孕育一部劇!”

春日蔓蔓,我家門前的央視大劇《六姊妹》亦接近尾聲,但我們淮南人《六姊妹》的話題卻越來越葳蕤生香,宛如此刻春日里的生機盎然!